Datenpolitik #26: Bloß keine Klarnamen

Regierungsverhandlungen, und leider notwendiger Warnhinweis: Klarnamenpflicht ist eine Dikatorenphantasie.

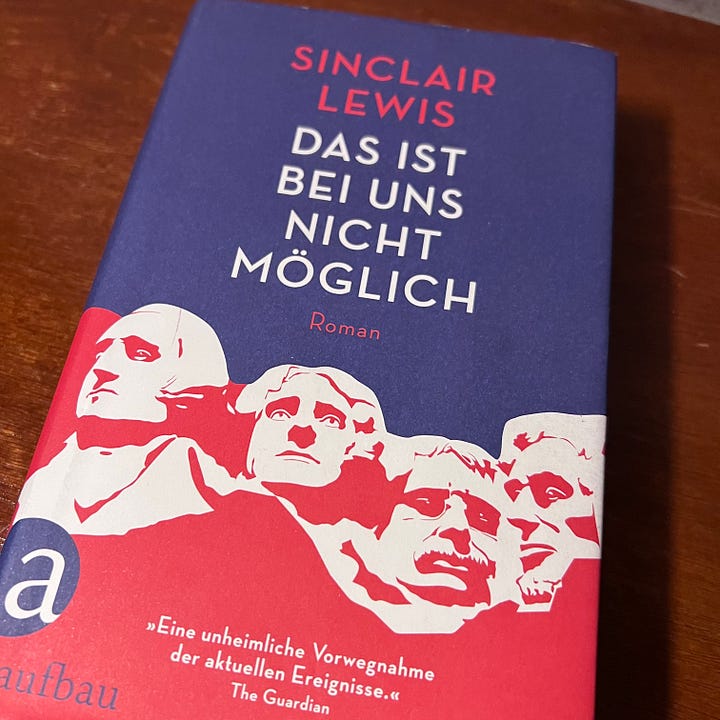

2025, pünktlich zu Trumps zweiter Inauguration, wird Sinclair Lewis‘ großartige Romangroteske „Das ist bei uns nicht möglich“ 90 Jahre alt. Ein Populist und Faschist zieht als Präsident ins Weiße Haus ein - nicht mit Gewalt, nicht per Staatsstreich, sondern weil er gewählt wurde. Das Buch erschien 1935 und ist damit auch ein drastischer Zaunpfahl, der posthum jenen winkt, die meinten, man wusste anfangs ja noch gar nicht, was los war. Sinclair beschreibt die gewalttätige und rasante Ausbreitung eines faschistischen Staates sehr genau.

In einem liegt er allerdings daneben: Sinclairs Dikatoren stürzen einander und überwerfen sich, sie rotten einander aus und stolpern über ihren eigenen Verfolgungsapparat. Das war eine falsche Prognose. Regime sind haltbarer. Zerstörte Institutionen sind nachhaltig zerstört. Enttäuschte Mitläufer reichten nicht, um Nazis loszuwerden, es brauchte einen Krieg und die damals stärksten Armeen der Welt. Und dann dauerte es noch einige Jahrzehnte.

Sie meinen es ja nur gut

Das führt mich zum Thema. In Österreich stehen Regierungsverhandlungen an. Was wird digital-und datenpolitisch diskutiert werden?

Hat man sich einmal durch das Floskeldickicht von Innovation, Zukunft und Effizienz gekämpft, dann landet Datenpolitik sehr schnell bei Überwachung. Erschreckend ist der ausgedehnte Konsens, der sich dabei breit macht. Terroristen!, ist der reflexartige Kampfruf; eine wehrhafte Demokratie dürfe sich nicht selbst beschneiden. Anständige Menschen haben nichts zu verbergen, sagen die Konservativen, Menschen schützen (und Macht der Konzerne beschneiden!), sagen Linke. Rechte sind je nach Opportunität mal radikal dafür und dann wieder radikal dagegen. Liberale vollführen den Eiertanz der nicht mal eine Minute gekochten extraglibberig-ungreifbaren Eier und träumen von grundrechtskonformer Überwachung wie von warmen Eislutschern.

Ich habe zwei große Einwände.

Die digitale Privatsphäre ist mittlerweile um einiges intimer und privater als einiges andere. Im digitalen Fußabdruck findet sich, was wir reden, mit wem, was wir denken, welche Information wir haben - und vieles, das wir schon lang vergessen haben. Damit lässt sich unsere Person rekonstruieren, aber auch praktisch jede beliebige andere. Statt dort Terror, Drogen und Bombenbauanleitungen zu vermuten, müssen wir die Erzählung umdrehen und den Stellenwert dieser Privatheit betonen.

Der zweite Punkt: Sichere Überwachung verschlüsselter Kommunikation ist technisch nicht möglich und mathematisch nicht sinnvoll. Das wissen alle, außer den Kunden der Staatstrojaner. Wahrscheinlich wissen sie es auch. Aber sie müssen den Schein wahren.

Der Klarnamenterror tarnt sich als Demokrat

Ein erster Schritt auf dem Weg zu Überwachung ist die Einführung von Klarnamenpflicht. Über diesen ersten Schritt bildet sich eine besonders üble Allianz zwischen autoritären Überwachungsfreunden und liberalen Demokraten. Die einen wollen klar kontrollieren, die anderen geben sich als Reinigungskräfte der öffentlichen Sphäre, die von anonymen Trollen verschmutzt wird. Der Gedanke ist naheliegend, aber zu kurz gegriffen. Klarnamenpflicht schafft in einer vernetzten Welt, in der Plattformbetreiber Messagingdienst betreiben, in der ein Suchmaschinenlogin zur Identifikation bei Zeitungsforen dient, in der eine Cloud ID beim eCommerce genutzt wird, wichtige Grundlagen für effiziente Überwachung. Ein User, der irgendwo im Internet identifiziert ist, ist überall identifiziert. Und das betrifft nicht mehr nur respektlose Kommentare in Onlinemedien, sondern auch die Möglichkeit, digitale Kommunikation für politische Dissidenz zu nutzen oder sich irgendeine Form. von Intimsphäre zu bewahren.

„Gesetze werden Grenzen setzen“, sagen dann Wohlmeinende. Oder, wie bei Sinclair Lewis: „Das ist bei uns nicht möglich.“ Was nichts als ein ärgerlicher Irrtum ist. Wenn die Infrastruktur geschaffen ist, wird sie genützt werden, niemand kann vorhersehen, von wem, und der wohlmeinendste Demokrat kann es dem nächsten Diktator nicht verbieten.

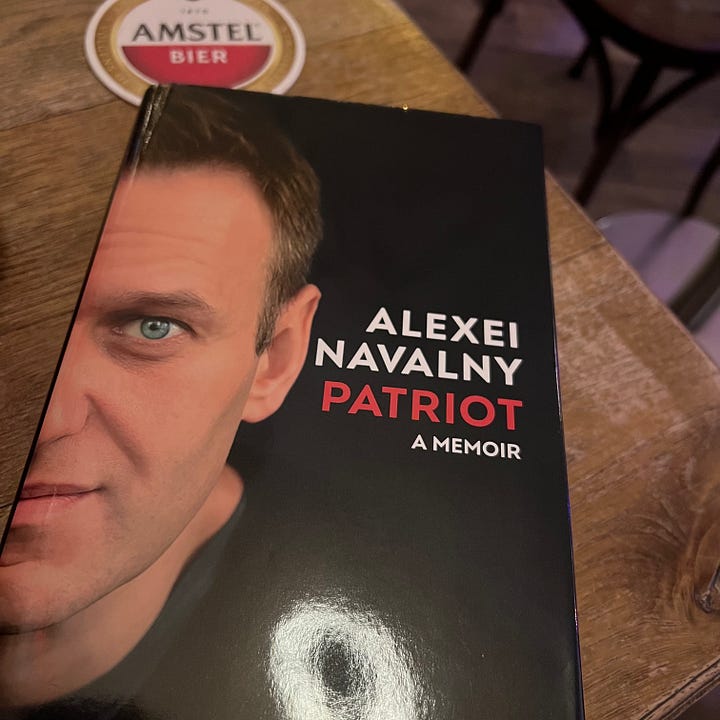

Dazu kommt: Bei der lang diskutierten UN Cybercrime Convention haben sich die eher autoritären Staaten, allem voran Russland, durchgesetzt. Eine Folge: Der Zugriff auf einmal gewonnene Überwachungsdaten wird leichter. Es ist auch nicht gelungen, „politisch oder moralisch“ motivierte „Cyberverbrechen“ von dieser internationalen Zusammenarbeit auszuschließen. Nationale Regierungen haben also jetzt schon kaum noch Kontrolle darüber, wem ihre Überwachungsinstrumente zugute kommen.

Noch schlimmer: Privacy, öffentlich-rechtlich

Selbst ein nachdenklicher Liberaler wie Roger de Weck liebäugelt in seinem neuen Buch mit Klarnamenpflicht und sieht darin einen Dienst an Demokratie und Medien. Während einer Diskussion im Kreisky Forum vor einigen Wochen räumte er allerdings auch ein, dass damit Tech-Konzerne noch mehr Macht bekämen. Seine erschreckende Lösungsidee: Man solle über öffentlich-rechtliche Social Networks und Messenger nachdenken. Damit hätte man als User nicht einmal mehr die Wahl, wem gegenüber man den letzten Rest Privatsphäre preisgeben möchte.

Deutschland war nach dem letzten Messerattentat von Solingen ganz im Rabbithole der digitalen Überwachung, Gesichtsscans und Messaging inklusive. Hoffentlich liegen diese Pläne mindestens bis zur Neuwahl auf Eis, hoffentlich bieten sie keine Vorlagen für Österreich (und den Rest der EU).

Europäische Digitalabwehr

Die neue EU Digitalkommissarin Henna Virkkunen musste im Antrittshearing auch einige Male zur Macht der Netzwerke Stellung nehmen Immerhin fand sie es dabei notwendig, Europa nicht nur auf einen digitalen Abwehrkampf einzuschwören, sondern auch anzumerken, dass Europa wieder einiges andere in Richtung Technologie unternehmen müsse, als diese zu regulieren. Vielleicht ist es auch besser, möglichst wenig österreichische Digitalpolitik zu betreiben. Wenn man nur nicht die Kompetenz dafür bräuchte, mitreden zu können, was anderswo geschieht.